Еда как двигатель эволюции: почему рацион древних людей менялся быстрее, чем их тела

https://www.ixbt.com/live/science/eda-kak-dvigatel-evolyucii-pochemu-racion-drevnih-lyudey-menyalsya-bystree-chem-ih-tela.htmlВ классическом представлении об эволюции всё выглядит довольно просто: окружающая среда меняется, и живые организмы медленно, поколение за поколением, приспосабливаются к ней. Те, у кого случайно оказались более подходящие когти, клювы или зубы, выживают и передают свои гены дальше. Но что, если эта картина неполная? Что, если настоящим двигателем эволюции было не пассивное приспособление, а активное, почти дерзкое поведение наших предков?

Новое исследование, опубликованное в престижном журнале Science, предлагает взглянуть на историю человечества именно под этим углом. Учёные из Дартмутского колледжа представили убедительные доказательства того, что наши далёкие предки сначала кардинально меняли свой рацион, а уже потом, спустя сотни тысяч лет, их тела «догоняли» эти смелые поведенческие решения. По сути, наши пращуры были инноваторами, чей выбор определил физический облик человека.

Химические детективы и ископаемое меню

Как вообще можно узнать, что ели существа, жившие миллионы лет назад? Одного взгляда на ископаемые кости и зубы недостаточно. Морфология, то есть форма и строение, может рассказать о потенциальных возможностях, но не о реальном поведении. К счастью, у палеоантропологов есть козырь в рукаве — изотопный анализ.

Представьте зубную эмаль как капсулу времени. В процессе формирования она, словно губка, впитывает химические элементы из пищи и воды. Особый интерес представляют изотопы — разновидности атомов углерода и кислорода. Их соотношение в эмали — это, по сути, химический «отпечаток пальцев» рациона. Анализируя его, учёные могут с поразительной точностью определить, питался ли наш предок лесными фруктами или саванными травами.

Именно этот метод позволил исследователям заглянуть в «обеденную тарелку» гоминин и их соседей-приматов.

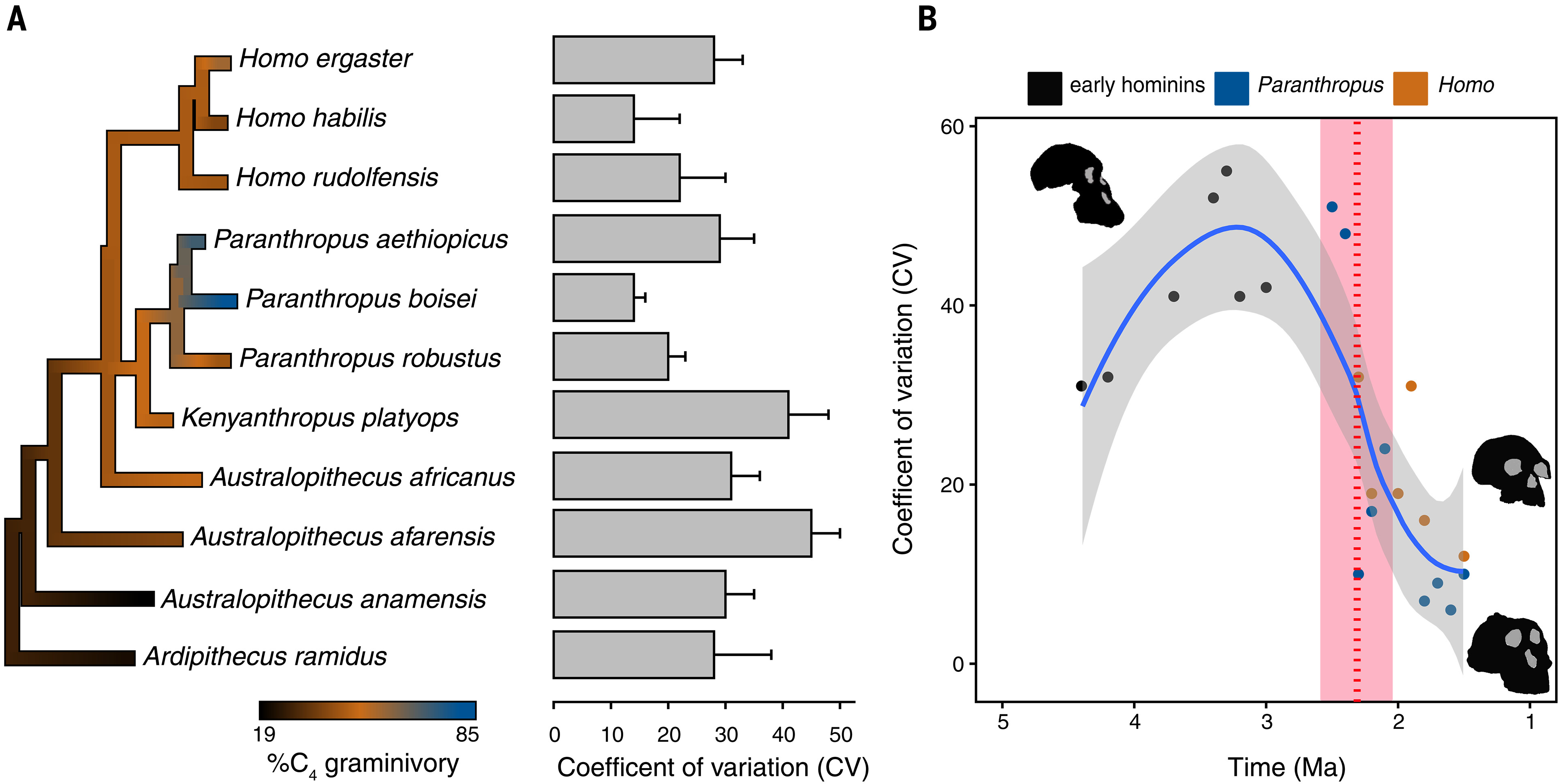

Подтверждение гибкости стеблей как предпосылки для поведенческого импульса. (A) При расчете филетической вариации в C4-вводе мы обнаружили, что в среднем рацион стеблевых линий был более изменчивым, чем рацион их потомков. (B) Кроме того, мы обнаружили хронологические вариации в коэффициентах вариации по всей Восточноафриканской рифтовой системе, которые показали пик вариативности рациона до момента изменения поведения на уровне клады 2,3 млн лет назад (красная пунктирная линия; красная заштрихованная область представляет 95% доверительный интервал). Оба элемента подтверждают важность гибких стеблей для инициирования поведенческого импульса. Силуэты были созданы L.D.F. Цитирование: Luke D. Fannin et al., Behavior drives morphological change during human evolution. Science389,488-493(2025).DOI:10.1126/science.ado2359

Автор: Luke D. Fannin et al. Источник: www.science.org

Большая игра в саванне: риск, который оправдался

Картина, которую нарисовали изотопы, оказалась неожиданной. Около 4 миллионов лет назад, когда африканские леса начали уступать место открытым саваннам, гоминины (включая знаменитую Люси, Australopithecus afarensis), а также гигантские павианоподобные обезьяны-теропитеки и листоедные колобины столкнулись с необходимостью менять меню. Все они начали активно включать в свой рацион злакоподобные растения — жёсткую, волокнистую пищу саванн.

И вот здесь начинается самое интересное. Ни у одного из этих видов не было зубов, идеально подходящих для такой работы! Их моляры были приспособлены для перетирания более мягких фруктов и листьев. Получается, наши предки начали есть то, что было для них неудобно и трудноперевариваемо. Это был настоящий эволюционный риск. Они поставили поведение впереди физиологии.

Этот феномен, известный как «поведенческая детерминанта», показывает, что выживание было обусловлено не столько физическим совершенством, сколько гибкостью и способностью осваивать новые пищевые ниши, даже не имея для этого идеальных «инструментов».

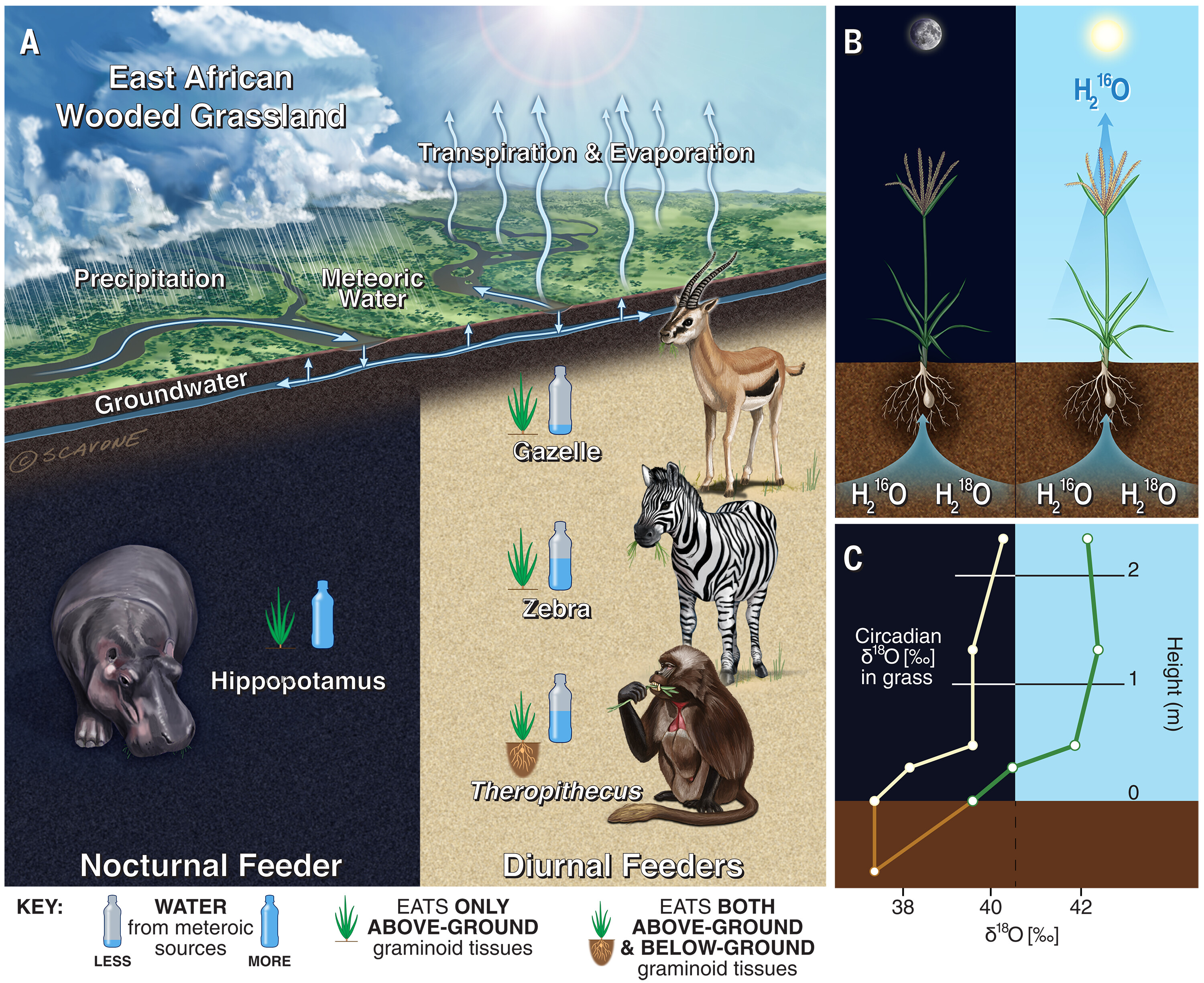

Вариации изотопов кислорода в условиях африканской лесосаванны. (А) Атмосферные осадки пополняют запасы грунтовых вод, используемых растениями, и питьевой воды (озера, реки, ручьи), потребляемой многими травоядными животными, питающимися злаками (graminivores). (B) Злакоподобные растения (graminoids) чувствительны к эвапотранспирации, и её повышенные темпы в дневное время вызывают непропорциональную потерю ¹⁶O, что приводит к образованию испарившейся (обогащенной ¹⁸O) растительной влаги. (C) Чувствительность трав к эвапотранспирации варьируется по вертикали и в течение суточных циклов, но подземные ткани удерживают ¹⁶O благодаря обмену с грунтовыми водами, что приводит к относительно низким значениям δ¹⁸O [источник данных: Buchmann and Ehleringer (90)]. Таким образом, животные, питающиеся злаками (graminivores), с одинаковыми значениями δ¹³C могут сильно различаться по своим значениям δ¹⁸O. Например, зависимость от источников воды и ночное питание приводят к низким значениям δ¹⁸O у гиппопотамов, в то время как независимость от источников воды — когда вода в организме поступает из испарившейся растительной влаги, а не из питья — приводит к высоким значениям δ¹⁸O у газелей (рис. S4). Зебры и гелады (T. gelada) являются травоядными (graminivores), нуждающимися в обязательном питье, но они различаются по степени зависимости от подземных запасающих органов растений, что открывает возможность использования нормализованных по лошадиным (equid-normalized) значений δ¹⁸O для разграничения надземных и подземных тканей злакоподобных растений (graminoid) в рационе ископаемых приматов. [Иллюстрация: Уильям Скавоне] Цитирование: Luke D. Fannin et al., Behavior drives morphological change during human evolution. Science389,488-493(2025).DOI:10.1126/science.ado2359

Автор: Luke D. Fannin et al. Источник: www.science.org

Подземная революция: от травы к клубням

Казалось бы, история ясна: наши предки адаптировались к траве. Но изотопный анализ преподнёс ещё один сюрприз. Около 2,3 миллиона лет назад в «химических подписях» зубов гоминин (Homo rudolfensis) происходит резкий сдвиг. Он указывает на то, что они стали потреблять меньше трав и пить воду, обеднённую определёнными изотопами кислорода.

Что же произошло? Исследователи рассмотрели несколько гипотез, включая почти анекдотичный «образ жизни гиппопотама». Но самое логичное объяснение оказалось буквально под ногами. Гоминины совершили очередную пищевую революцию: они переключились на подземные запасающие органы растений — клубни, луковицы и корневища.

Именно в этих «подземных кладовых» содержится вода с тем самым изотопным составом. А главное, они были настоящим джекпотом:

Высокая калорийность: Клубни богаты крахмалом — идеальным топливом для растущего и энергозатратного мозга.

Надёжность: Этот ресурс доступен круглый год, в отличие от сезонных фруктов или непредсказуемой охоты.

Безопасность: Конкуренция за подземные запасы была минимальной, а уже имевшиеся у гоминин примитивные каменные орудия прекрасно подходили для их выкапывания.

Этот переход был не просто сменой диеты. Это был стратегический шаг, который обеспечил стабильный приток энергии, необходимый для следующего эволюционного рывка.

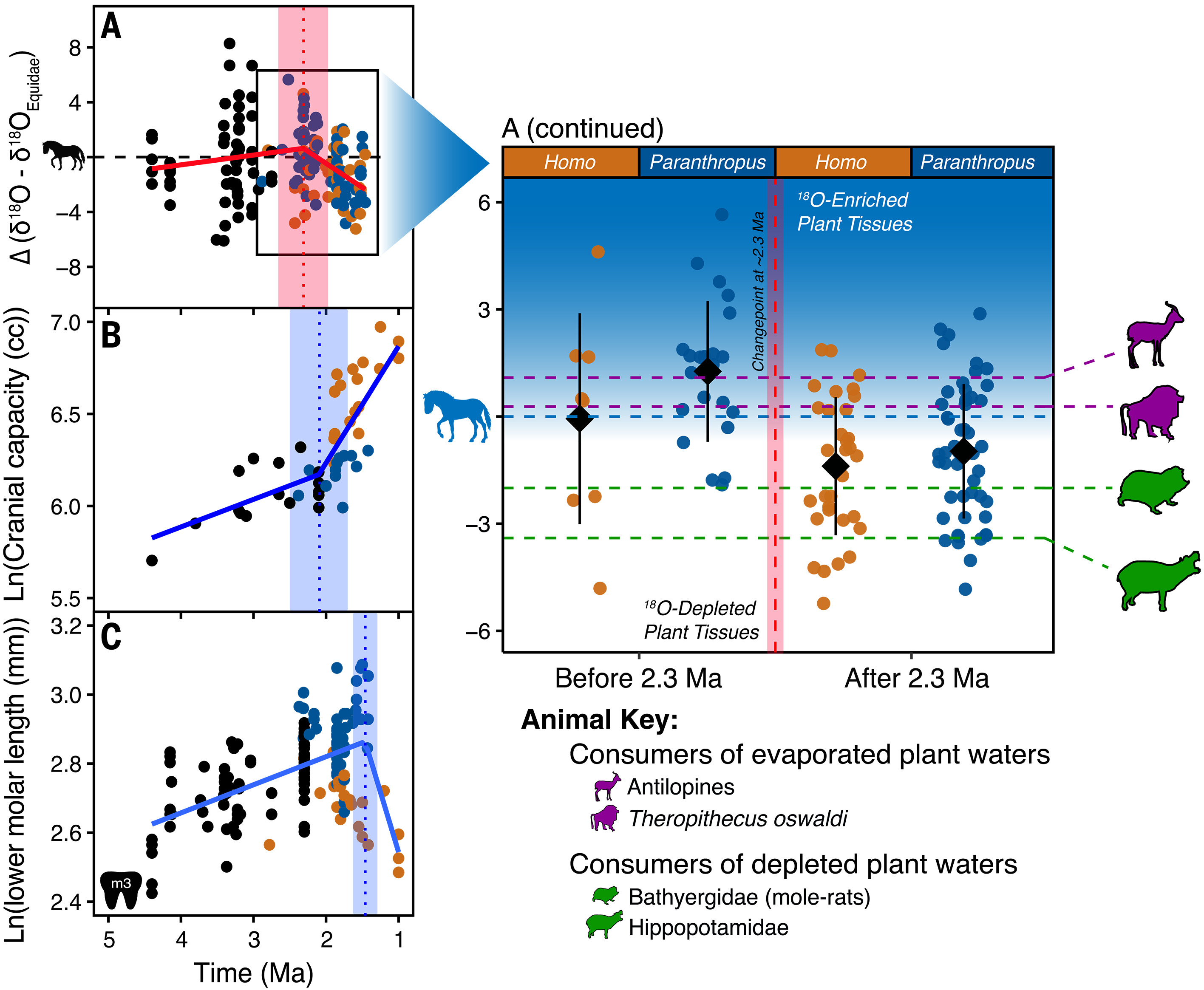

Использование стабильных изотопов кислорода для разграничения тканей злакоподобных растений (graminoid) ≈2,3 млн лет назад. (А) Временные изменения нормализованных по лошадиным (equid-normalized) значений δ¹⁸O (N = 457 значений для лошадиных), являющихся показателем источников воды в рационе, нанесены на график для ископаемых гоминин (N = 176; N = 112, на врезке) и сравниваются со средними значениями Δ (горизонтальные пунктирные линии) для трёх категорий ископаемых травоядных (graminivore): (i) дневных животных, питающихся надземными частями растений (антилоповые, N = 156; Theropithecus oswaldi, N = 128), (ii) ночных животных, питающихся надземными частями растений (гиппопотамовые, N = 318), и (iii) землекоповых (Cryptomys и Bathyergus, N = 84), специалистов по питанию подземными запасающими органами растений. Точка изменения наклона была обнаружена на отметке ≈2,3 млн лет назад, что указывает на сдвиг в сторону вод, обеднённых ¹⁸O, в пределах исследуемого интервала (B и C). Этот сдвиг совпал с периодом увеличения размера мозга (B), распространённым косвенным показателем поведенческих изменений (24), и предшествовал удлинению M₃ (C) (таблица S5). Сплошные линии обозначают аппроксимации кусочно-линейной регрессией; вертикальные пунктирные линии — статистически значимые точки изменения; заштрихованные области — 95% ДИ (доверительные интервалы); а ромбы и «усы» — средние значения и 1 СО (стандартное отклонение) соответственно. Силуэты были загружены с сайта PhyloPic (см. список с указанием авторства художников в дополнительных материалах) или созданы Л.Д.Ф. (L.D.F.). Цитирование: Luke D. Fannin et al., Behavior drives morphological change during human evolution. Science389,488-493(2025).DOI:10.1126/science.ado2359

Автор: Luke D. Fannin et al. Источник: www.science.org

Эволюция догоняет: когда тело подстроилось под поведение

И только после этой «подземной революции» физиология наконец начала догонять поведение. Около 2 миллионов лет назад у более поздних гоминин, таких как Homo habilis и Homo ergaster, зубы начинают стремительно меняться. Моляры становятся длиннее и крепче — идеально приспособленными для пережёвывания жёстких, волокнистых тканей. Возможно, именно тогда наши предки начали осваивать и термическую обработку пищи, запекая клубни, что делало их ещё питательнее и легче для усвоения.

Получается, эволюция сработала с огромной задержкой. Почти два миллиона лет наши предки полагались на свою смекалку и поведенческую гибкость, и лишь затем их тела приобрели черты, полностью соответствующие новому образу жизни.

Наследие предков: наш секретный соус

Так в чём же заключался «секретный соус» человечества, позволивший нам выделиться среди других приматов? Похоже, это была наша уникальная способность рисковать, пробовать новое и адаптировать своё поведение к меняющимся условиям, не дожидаясь милости от медленной биологической эволюции.

Эта история имеет прямое отношение и к нам сегодняшним. Вся современная цивилизация построена на нескольких видах злаков: пшенице, рисе, кукурузе. Наша глобальная экономика и само выживание миллиардов людей зависят от тех самых растений, которые наши предки дерзнули попробовать миллионы лет назад, не имея для этого подходящих зубов. Они сделали неожиданный ход, который навсегда изменил правила игры на планете Земля, и мы до сих пор пожинаем плоды их смелости.

P.S. Любят журналисты модные словечки и обороты…

Сколько пафоса: «дерзкое поведение», «смелые поведенческие решения», «наши пращуры были инноваторами»…

Какие же они дерзкие, смелые и рискованные инноваторы

Смелость приравняли голоду? Не «смелое решение», а вынужденное решение – голод заставил. Да и вообще это трудно назвать их решением (типа, проанализировали варианты и решили изменить поведение) – не было у них возможностей что-то там анализировать, да и выбирать особо было не из чего. Это голод заставлял гоминин есть непривычное, поскольку привычного стало мало (либо его вообще не стало в месте обитания). Дилемма простая: либо «жри что дают», либо умри.

Про «инновации» вообще смешно. Повторю: их голод вынудил жрать непривычное/новое. Обозвать вынужденный переход на непривычную пищу инновацией, это круто…

Ещё перлы: «риск, который оправдался», «это был настоящий эволюционный риск», «они поставили поведение впереди физиологии»…

Любопытство, непоседливость, поведенческая гибкость и вариативность поведения были им присущи, но говорить про риск в данном случае некорректно.

Рискованное/нерискованное, это ведь оценка опасности либо «со стороны», либо «после». «Со стороны» рискованность они оценить не могли, соответствующих знаний у них тогда не было. Это мы оцениваем их поведение как рискованное, потому что у нас уже есть соответствующие знания – то есть, «риск, который оправдался», это сугубо наша оценка (и это оценка «после»).

Ну и, разумеется, никакого поведения впереди физиологии они там не ставили. Никто из них не думал и не решал, что надо ставить поведение впереди – всё получилось само собой и случайно. Голод заставляет искать пищу, ну а любопытство и непоседливость обеспечивают варианты, что можно съесть. По сути, пропитание добывается методом проб и ошибок.

И при таком подходе, не факт, что подходящие источники питания были найдены сразу. Скорее всего, было много и отравлений, и несварений, и тупо малой питательности. Мы имеем дело с «ошибкой выжившего» – вариантов пропитания было много перепробовано, но выжили и оставили потомков только те особи, которые перешли на приемлемые варианты пропитания (с соответствующими поведенческими паттернами и рационом питания).

И в том, что перестройка физиологии последовала после перестройки поведения, нет ничего удивительного. Поведение меняется легко и быстро (по сравнению с изменением физиологии и/или анатомии), поэтому оно меняется первым.

Длительное воздействие условий среды (действующих факторов среды) обитания на популяцию приводит к изменению физиологии и анатомии особей – живое адаптируется к условиям среды обитания. Если определённый образ поведения действует на протяжении многих сотен/тысяч поколений, то его уже надо относить к действующим факторам.

То есть, если благодаря изменившемуся поведению изменился и пищевой рацион (и всё это на протяжении сотен/тысяч поколений), то следом будет меняться и физиология, подстраиваясь под этот пищевой рацион.

Аналогично было и с формированием кисти человека – действующий фактор (работа с камнями с удержание в руке этих камней) на протяжении многих поколений привел к формированию человеческой кисти (шиловидный отросток, противопоставленность большого пальца, ногти). То есть, сначала изменилось поведение (началось изготовление каменных орудий и работа с этими орудиями), а потом уже изменилась и анатомия кисти.

Интересные новости и факт...

от ArefievPV

Интересные новости и факт...

от ArefievPV  Интересные новости и факт...

от ArefievPV

Интересные новости и факт...

от ArefievPV  Россия и научно-техническ...

от ArefievPV

Россия и научно-техническ...

от ArefievPV  Понимание и взаимопониман...

от ArefievPV

Понимание и взаимопониман...

от ArefievPV  Интересные новости и факт...

от ArefievPV

Интересные новости и факт...

от ArefievPV