Как и зачем эволюция создала личность? Для выживания популяции. Ученые нашли «ген разнообразия», изучив тысячи плодовых мушек

https://www.ixbt.com/live/science/kak-i-zachem-evolyuciya-sozdala-lichnost-dlya-vyzhivaniya-populyacii-uchenye-nashli-gen-raznoobraziya-izuchiv-tysyachi-plodovyh-mushek.htmlПочему в любой группе, будь то коллектив людей, стая волков или рой насекомых, особи ведут себя по-разному? Одни смелые, другие — нет. Одни предсказуемые, другие — нет. Долгое время учёные считали такие отличия случайностью или статистическим разбросом вокруг какого-то лучшего, правильного поведения. Но что, если само это разнообразие — инструмент для выживания?

Исследование, проведённое на примере тысяч плодовых мушек выяснило: склонность к поведенческому разнообразию — это качество, которое отбор может поддерживать и усиливать.

Что такое «личность» у мухи?

Для начала определим, что биологи подразумевают под личностью животного. Речь идёт об устойчивых поведенческих склонностях, которые видны на протяжении всей жизни особи. У плодовой мушки Дрозофилы фруктовой это видно на примере простых выборов: какое место выбрать, тёплое или холодное, светлое или тёмное, куда повернуть в лабиринте.

Именно выбор направления поворота стал основой для эксперимента. Некоторые мушки почти всегда летят в одну сторону, другие ведут себя менее предсказуемо. Главное здесь вот что: по наследству передаётся не сам выбор — например, склонность поворачивать налево. Наследуется уровень разнообразия такого выбора внутри одной семьи.

В этом и есть вся суть: гены не задают какой-то один признак, а управляют тем, насколько сильно этот признак может отличаться у потомков. Некоторые гены создают очень похожее потомство, другие же делают потомков очень разными. Ученые изучали второй тип этих генов.

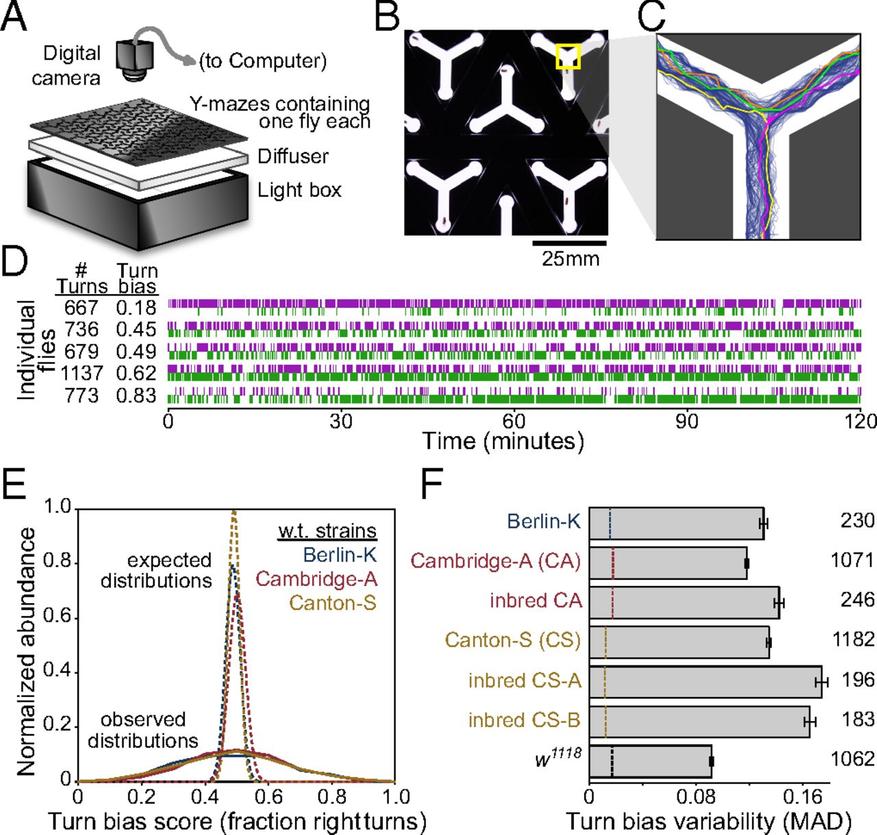

На этих изображениях показано, как измеряли индивидуальные предпочтения мушек в Y-образном лабиринте.

(A, B) Общий вид и крупный план установки, где каждая мушка находится в своем маленьком лабиринте.

(C) Траектории движения одной мушки за 2 часа. Видно, что она совершает множество поворотов.

(D) Пример того, как фиксировались повороты: розовый — налево, зеленый — направо. У разных мушек разные последовательности.

(E) График показывает, что предпочтения мушек (сплошные линии) не случайны и отличаются от теоретической модели (пунктирные линии).

(F) Этот график сравнивает, насколько сильно различается поведение («разброс предпочтений») у семи разных генетических линий мушек. Цитирование: S.M. Buchanan, J.S. Kain, & B.L. de Bivort, Neuronal control of locomotor handedness in Drosophila, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (21) 6700-6705, https://doi.org/10.1073/pnas.1500804112 (2015).

Автор: S.M. Buchanan, J.S. Kain, & B.L. de Bivort Источник: www.pnas.org

План на случай хаоса: теория «распределения рисков»

Зачем популяции нужны гены, повышающие различие её членов? Обратимся к теории, которая называется «распределение рисков».

Поместим условную группу животных в очень стабильные условия, где температура всегда одна и та же. В такой среде выиграет ген, который делает всех одинаково приспособленными к этой температуре. Любые другие варианты будут проигрывать, слабеть и исчезнут, а все животные станут одинаковыми.

Теперь меняем условия на непредсказуемые. Сегодня тепло, а завтра может стать холодно. Группа одинаковых животных при резкой смене погоды попадает в зону риска, и может полностью вымереть.

Совсем по-другому дела обстоят у популяции с геном высокой изменчивости. В ней будут особи, которым хорошо и в тепле, и в холоде. В любой момент времени часть из них будет в не самых лучших условиях, но если среда резко изменится, всегда найдётся группа, которой эти новые условия подходят. Эти особи выживут и передадут ген высокой изменчивости своим потомкам. Так разнообразие внутри группы повышает её шансы на долгосрочное выживание.

Ускоренная эволюция в лаборатории: как «создать» разнообразие

Теория требовала проверки. Чтобы её провести, учёные применили искусственный отбор. Они смогли повторить процесс эволюции, который в природе занимает тысячи лет, всего за 21 поколение мушек.

Схема опыта была простой. Учёные следили за потомками одной матери. Если все мушки в семье вели себя очень похоже, например, все поворачивали направо, такую семью считали носителем генов низкой изменчивости. Если же потомки вели себя очень по-разному, это означало наличие генов высокой изменчивости.

Семьи второго типа отбирали для получения следующего поколения. Раз за разом учёные усиливали признак поведенческого разнообразия. В конце опыта выведенная популяция мушек имела намного более высокий уровень отличий в поведении, показав, что сама изменчивость — это признак, который может меняться под действием отбора.

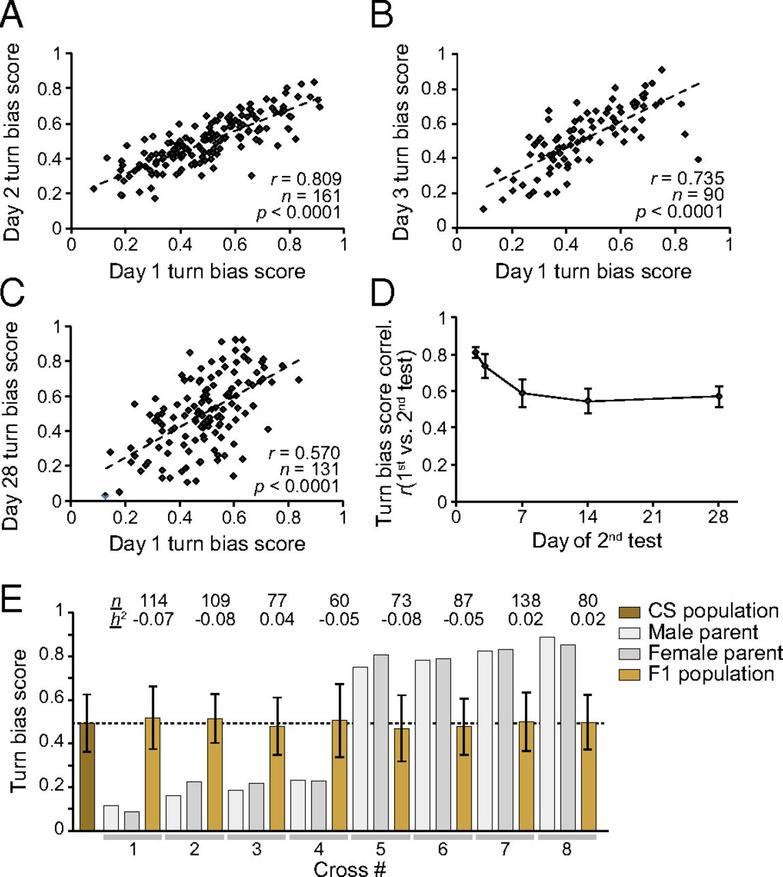

(A-D) Эти данные доказывают, что предпочтения мушек стабильны. Если мушка сегодня чаще поворачивает налево, она с высокой вероятностью будет делать то же самое и через день, и через четыре недели. Её «характер» не меняется.

(E) Этот график отвечает на вопрос о наследовании. Он показывает, что потомство (F₁) не наследует конкретную склонность своих родителей. То есть, у двух «левоповоротных» родителей не обязательно родятся «левоповоротные» дети. Их средние показатели статистически неразличимы, что доказывает: наследуется не сам выбор, а нечто другое — возможно, сама склонность к разнообразию.

Автор: S.M. Buchanan, J.S. Kain, & B.L. de Bivort Источник: www.pnas.org

От лаборатории к реальности

Результаты этого исследования показывают, что поведенческое разнообразие может быть отдельным признаком, подверженным отбору. Это подкрепляет идею о том, что изменчивость внутри популяции может служить своего рода страховкой в нестабильной среде, повышая шансы на выживание вида при резких изменениях условий.

Однако следует с осторожностью переносить эти выводы на естественные условия. Искусственный отбор в лаборатории — это стабильный и однотипный инструмент. В природе же на популяции действует множество разнонаправленных факторов, и неясно, будет ли отбор в пользу изменчивости таким же выраженным.

Кроме того, модель поведения, основанная на выборе поворота в лабиринте, является значительным упрощением. Насколько такие выводы применимы к более сложным формам поведения у других видов, остаётся открытым вопросом.

В итоге, работа предоставляет убедительное доказательство принципа: сама по себе изменчивость может эволюционировать. Но вопросы о том, как именно этот механизм работает в сложных природных системах и какова его реальная значимость по сравнению с другими факторами выживания, остаются открытыми.

P.S. Так понял, что в названии заметки под понятием личность в большей степени подразумевалось понятие индивидуальность – то есть, непохожесть (и прочие смысловые синонимы: самобытность, неповторимость, своеобразность, различность, специфичность).

Лекция 5. Личность. 1. Индивид. Индивидуальность. Личность. Понятие личности. 2. Социальный статус и социальная роль личности.

https://nmkbalakirev.ru/wp-content/uploads/2022/01/Личность-лекция-ди-стант.pdf Понятием «индивидуальность» в биологии обозначают специфические черты, присущие определенной особи (индивиду) в силу сочетания наследственных и приобретенных свойств и черт. В психологии под этим термином понимают целостную характеристику определенного человека через его темперамент, характер, интересы, интеллект, потребности и способности. Философия рассматривает индивидуальность как неповторимое своеобразие какого-либо явления, включая природные и общественные. В этом смысле индивидуальностью могут обладать не только люди, но и исторические эпохи (например, эпоха классицизма).

Если же рассматривать в самом общем смысле, то

личность* системы, это интерфейс взаимодействия данной системы с окружением.

* – если кого-то коробит от подобного использования термина личность, то его можно взять в кавычки: «личность».

Любой интерфейс (как и многие свойства/качества/способности) сложной системы

формируется в процессе её взаимодействия с окружением (или не формируется, если система перестала существовать). Замечу – любые свойства/качества/способности

проявляются при взаимодействии. А если выражаться более жёстко и конкретно, то свойство/качество/способность

возникает при взаимодействии.

(Замечание в скобках: на уровне микромира элементарные частицы обладают «врождённым» интерфейсом взаимодействия)

Соответственно, человеческая личность, это интерфейс взаимодействия отдельной человеческой особи с социумом (с социальным окружением, с другими людьми). Само собой,

этот интерфейс формируется в процессе взаимодействия человеческой особи и человеческого социума.

Кстати, возможно, именно особенностями этого интерфейса и объясняется наделение нами различных объектов (в том числе и тех, которые мы считаем неодушевлёнными и/или неживыми/косными) свойствами/способностями/признаками, присущими людям. То есть,

благодаря использованию «по умолчанию» такого интерфейса мы на автомате пытаемся (и делаем) одушевить и очеловечить окружающие объекты и явления.

И ещё вопрос:

это один какой-то конкретный «ген изменчивости» или сразу несколько генов, совокупное влияние которых и приводит к повышению поведенческого разнообразия в потомстве? Думаю, что несколько.

Интересные новости и факт...

от ArefievPV

Интересные новости и факт...

от ArefievPV  Понимание и взаимопониман...

от ArefievPV

Понимание и взаимопониман...

от ArefievPV  Интересные новости и факт...

от ArefievPV

Интересные новости и факт...

от ArefievPV  Интересные новости и факт...

от ArefievPV

Интересные новости и факт...

от ArefievPV  Интересные новости и факт...

от ArefievPV

Интересные новости и факт...

от ArefievPV